飛行機はなぜ飛べるのか

|

| ニュートンの空力理論 |

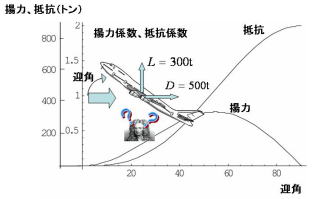

ニュートンの方法によって飛行機の揚力を実際に見積もってみよう。たとえば、ジャンボジェットは、面積約500平方メートルの主翼を持つ。低空を秒速120メートル(時速432キロメートル)で飛行した場合に発生する揚力と抵抗の大きさを、ニュートンの方法で見積もってみたい。ニュートンの方法では、傾いた主翼にあたる流れを主翼に垂直な方向と、平行な方向に分離する。平板に力を及ぼすのは、主直な成分の運動量の変化である。その力の流れに垂直な成分が揚力であり、平行な成分が抵抗となる。それらの大きさは、主翼の傾き(迎角という)に関係し、図1のようにグラフに描くことができる。最大の揚力は迎角が55度あたりで得られるが、それでも300トン程度であり、400トン近くある最大離陸重量を支えることができない。しかも、その時の空気抵抗は500トン近く出てしまう。これでは飛行機として成立するわけが無い。ジャンボジェットのエンジンは1台あたり約27トンの推力だから4台でも108トンしか出ないからだ。

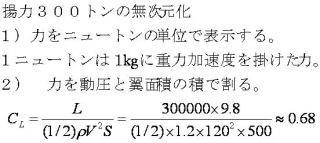

(注:図1の縦軸には揚力と抵抗を無次元化した係数も表示している。揚力や抵抗は飛行速度や翼の大きさ、空気密度によって変化する。こうした条件によって異ならないように無次元化を行う。揚力や抵抗のような空気力は空気密度に流速の二乗を掛け2で割った動圧と翼面積の積で力を割って無次元化する。詳しくは図2を参照のこと。)

図1 間違った揚力の説明

図2 揚力の無次元化の例

さすがのニュートンも揚力を正確に計算することはできなかった。ニュートンの方法で見積もると、飛行機には離陸重量を上回る推力を出せるエンジンが必要ということになるし、揚力も小さい。19世紀になっても飛行機は成立しないと判断されたていたのは、この計算結果にも原因があったようだ。しかし、意外にも、その計算法は20世紀後半になってから再登場することになった。

| よみがえったニュートンの理論 |

空気の粒子が物体にあたり、その反力で揚力や抵抗が発生するというニュートンの考えは、飛行速度がマッハ数の5倍以上にもなる極超音速の飛行では有効であることが分かった。

マッハ数とは、音の伝わる速度、つまり音速との比で速度を表す方法である。音速は気温によって変化するが、摂氏15度の常温では秒速330メートル(時速1190キロメートル)である。音速の5倍以上の極超音速で飛行できる航空機はNASAの実験機しか存在しないが、宇宙船やスペースシャトルなどは宇宙から帰還する際に、超音速飛行で飛行する(というか落下する)。宇宙船やスペースシャトルの地球周回軌道速度はマッハ20以上である。ただし、ほとんど真空中での飛行であるから空気力は発生しない。地球に落ちてこないのは、遠心力が重力と釣り合っているからである。地球へ帰還を開始するには、逆噴射で減速し、遠心力を小さくすることで落下する。その途中で、空気が濃くなり始め、揚力と抵抗が発生する。そのときの空気力は、空気の粒子が機体に当たるとして計算するニュートンの方法で、見積もることができる。ニュートン先生もこんなところで自分の研究が活かされるとは思わなかったに違いない。

(次回に続く)

鈴木真二(東京大学航空宇宙工学専攻)